前段时间和地产圈的老友聚餐,聊起曾经在行业意气风发的老朋友、老同事、行业明星,在地产行业的寒潮里,一批批地产人转身扑向一个个看似门槛低、风口大的领域。

可现实往往是,昔日在项目上挥斥方遒的操盘手,转眼成了餐饮店里算不清账的老板;曾经动辄签下亿级合同的决策者,最终困在民宿的床单被套里。那些被他们视为退路、第二职业、闹着玩的投资项目,藏着最狠的返贫陷阱。

●●●1 ●●●

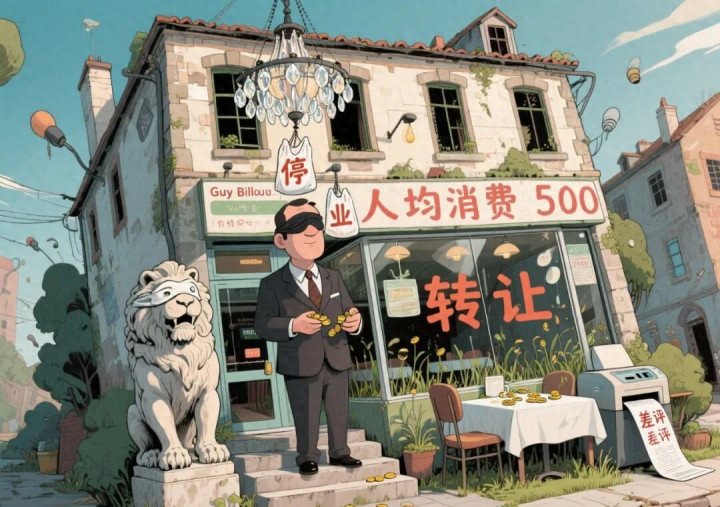

大型餐饮:装修越豪华,死得越干脆

返贫指数:★★★★☆

地产人做餐饮,总改不了「堆料」的惯性。

别人开菜馆/火锅店租个一拖二临街门面,他非要盘下临街拐角/商场300+租金的黄金位置最大铺位,装修也要大理石地面配各种豪华装修,甚至拉给样板间设计装修的设计师来做,殊不知隔行如隔山,也忘了成本,光装修就砸进去上百万。仿佛门口不摆上两尊石狮,就对不起自己曾经的「总」字辈头衔。

可餐饮的本质是「口味」、「口碑」,「坪效」和「翻台率」,不是豪装溢价。

餐饮的租金、人工、食材损耗看起来不多,积累起来就大了,每天一睁眼就是不低的固定成本。

地产圈的高投入高回报逻辑在这里完全失效:你可以花百万装出网红店,但食客不会因为你装修好就天天来吃,更不会为溢价的菜买单。

那些死在大型餐饮上的地产投资者,大多输在把「面子工程」当成了核心竞争力,以及隔行如隔山的营销。

当他低头默数大众点评和美团上的差评时,可能有点恍惚:这种负面不是花点钱就能搞定的吗?

●●●2 ●●●

民宿:情怀填不满运营的坑

返贫指数:★★★★★

「在风景里造个家,躺着赚钱」——民宿的浪漫叙事,精准戳中了想从地产高压中逃离的多数忙碌的地产人。

他们带着做高端住宅的审美,把民宿装成了艺术品:智能家居、进口卫浴、私汤庭院,恨不得把样板间搬进村。

可运营起来才发现,民宿的本质是「服务」,不是房地产的高配。

客人会因为墙角有头发给差评,会因为Wi-Fi信号差投诉,会因为早餐难吃却收费38而在小红书吐槽,大众点评上对于民宿有个总结,装修五年就破败了。

那些在在酒桌上和供应商周旋的狠劲,在深夜12点半加班盘客户的精神头,在这里根本用不上。

更致命的是,民宿的盈利天花板极低:一栋15间房的民宿,就算全年满房,年收入也抵不上曾经一个项目的提成。

露营基地:风口上的昙花一现

返贫指数:★★★☆☆

前两年露营火的时候,地产人带着「造大盘」的野心冲了进去:拿几百亩地,建帐篷区、房车营位、亲子乐园,甚至规划商业街,想打造成「露营综合体」。有的地产人把它看成「文旅地产」的简化版,却忘了露营并不是标品。

当疫情过去、资本退潮,露营热迅速降温。那些投入巨资的基地,只剩下空荡荡的草坪和生锈的设施。

地产人擅长的「圈地盖房」逻辑,在这里并不适用。甚至,露营经济在某些角度,是伪命题。

●●●3 ●●●

咖啡奶茶:加盟套路的精准猎物

返贫指数:★★★☆☆

“开家小店,不操心”——咖啡奶茶店成了不少地产人人的「保守选项」。他们觉得这行门槛低、现金流快,甚至商业计划书里有着未来复制「蜜雪冰城」加盟神话的宏伟蓝图。可加盟合同一签,才发现自己成了被收割的韭菜。

加盟费、设备费、原料费层层加码,总部承诺的「运营支持」全是空话。

地产人习惯了掌控全链条,却在加盟模式里成了最下游的执行者:定价由总部定,原料必须从总部进,连促销活动都要听指挥。更残酷的是,咖啡奶茶的战场早已是年轻人的天下,多数地产人既不懂Z世代的口味,也玩不转抖音小红书的营销。

当门店连续几个月亏损,才明白:那些看似简单的生意,恰恰藏着最复杂的门道。

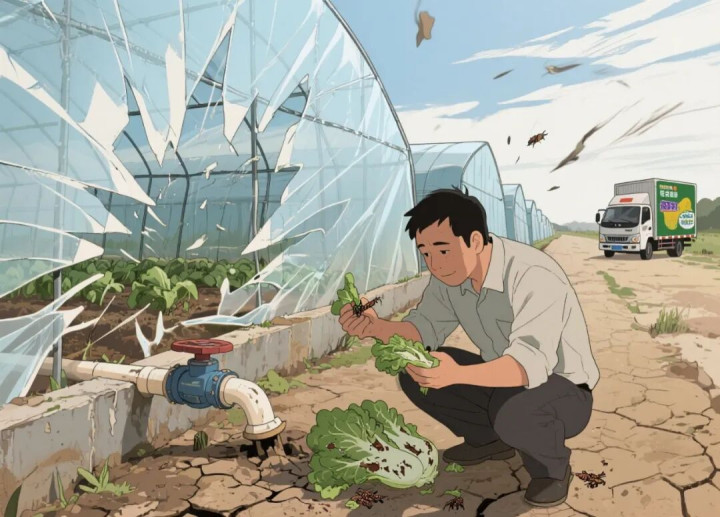

规模农业:不是「种地」那么简单

返贫指数:★★★★☆

说说回村搞农业——如果只是承包几亩地种菜,顶多是赚不到钱;但要是脑子一热承包500亩以上,很可能血本无归。地产人带着「开发万亩大盘」的思维做农业,把土地当成「生地」来运作:搞标准化大棚、引进进口设备、雇专业团队,试图用工业化模式复制「规模效应」。

可农业的风险复杂度并不亚于地产:农业生产受到气候变化、降雨、病虫害和的影响,市场价格波动更是很难捕捉到规律,搞农业某种程度上是搞期货。

地产人擅长的「控成本、赶工期」,在市场面前不堪一击。土地里长出的不是庄稼,是一茬又一茬的亏损账单。

炒股:杠杆玩家的跌停板

返贫指数:★★★★★

习惯了「高杠杆撬动高收益」的地产人,把股市当成了「第二职业」。甚至不乏借杠杆冲进股市的朋友,

有人追涨热门赛道,把新能源股当成「新地皮」;有人重仓医药、养老赛道……有的时候是好行业但未必有好前景,有的时候没有设置好止损/止盈退出机制。

有个大佬曾经说,操盘项目的经验,在瞬息万变的资本市场里,连止损线都划不明白,在地产行业赚的钱拿到股市交了学费。

●●●4 ●●●

这些项目的共同点,是精准击中了地产人的思维盲区:

习惯了高杠杆、大投入的地产逻辑,却看不懂小生意里的精细化运营;擅长和政府、资本打交道,却搞不定服务业里的鸡毛蒜皮;总想着「复制成功经验「,却忘了每个行业都有自己的生存法则。

地产人的强项是整合资源、做项目、讲故事,但这些能力在一些慢热、微利甚至重资产运营的行业里,未必能直接转化成成功。

可惜太多人明白这个道理时,口袋里的钱已经花光了。

这不是嘲讽,而是对于最近见到老朋友时的唏嘘和感慨,希望所有还在行业努力的地产人继续共勉,把房子盖好。

炒股配资论坛提示:文章来自网络,不代表本站观点。